漢方薬の商い

薬種商

戦前までの木津屋の主な商いは、薬の調合と卸しでございます。時代的に、漢方薬(唐薬)ということになります。

古文書には「薬種所」「薬種商」という表記が見られますが、薬種のみの商いだけでなく、調合し、木津屋のオリジナルブランド薬品も製造しておりました。

商家によっては扱う品が時代と共に変わる場合がございますが、木津屋は創業当時から漢方薬を扱っていたと伝わっています。

大坂道修町の薬種中買仲間より薬種を仕入れ、調合(製薬)をして販売店・製薬会社などに卸しておりました。また、薬種のままでも卸していたようでございます。

木津屋には今なお、170年くらい前の薬種も保存されております。

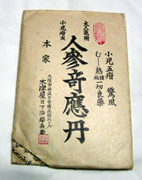

【 製品名 】 (判明している薬のみ)

「人参竒應丹」(奇応丹)、「万王散」、「博應丸」、「肥児丸」、「奇験方」、「家傅五寶丹」(五宝丹)他。

大正時代から終戦までは、「人参竒應丹」が主力の商い品で、日本全国に販売しておりました。

【 木津屋が薬を卸していたお店 】 (現在も存続で、判明しているお店のみ)

- 小林大薬房(小林製薬株式会社)

〜小林製薬株式会社の創業者小林忠兵衛さんは、大正時代は大阪市西区で商いをされていました - 丹平商会(丹平製薬株式会社)

漢方

西洋の薬がない時代は、薬と云えば漢方薬か和薬

木津屋の創設には関係していませんが、木津屋は古代の中国王朝の血を受け継いでいます

道修町

木津屋をはじめ、江戸時代から戦前の薬種商は、道修町と深い関わりを持っておりました。

道修町には、薬種中買仲間という株仲間が存在しておりました。日本の薬種は、この道修町を中心に動いていました。

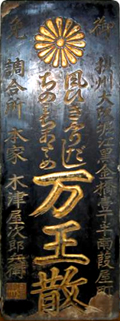

薬屋の金看板・表看板

明治時代、金看板と呼ばれる、文字通り金箔を使った看板が流行しました。

この金看板は表看板とも呼ばれますが、当時の金看板・表看板はとても凝った作りで、当時は各店が豪華さを競い合ったようでございます。現在でも骨董品収集家の垂涎の品になっております。

木津屋のような薬種商の店は、卸し先の販売店に、商品名や屋号の入った看板を掲げて頂いておりました。

木津屋の看板をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非教えて下さい

(大坂堀江の木津屋治郎兵衛・木津屋次郎兵衛でございます)

昭和初期の表看板

掛屋敷

本家の近隣に貸家を所有し、借家業もしておりました。ただし、副業だったのか、商いの重要な位置を占めていたのかは定かではございません。しかし、大阪大空襲後の木津屋において、借家業(掛屋敷)が、途切れること無く歴代から承継された商いで、大変貴重なものでございました。

江戸時代には、このような貸家を掛屋敷と呼び、大店(おおだな)の重要な経営の一つになっていたようでございます。

【家賃の相場】 木津屋の掛屋敷の場合、第二次世界大戦終戦前の昭和20年頃で、22円から120円くらいでございました。

最高額の120円は医院の賃料でございます。

少名彦命 神農神

薬種商では、薬の神様であられますところの、少彦名命(すくなびこなのみこと)と神農様を、良く祀っております。

写真:少彦名神社の張子の虎

紀州徳川家

徳川御三家のひとつである紀州徳川家 ( 紀伊徳川家 )

木津屋の本家である日下山願泉寺は、紀州徳川家が、大阪へのぼる時の宿としておりました。また、願泉寺から出陣したこともございました。

そういった深い繋がりから、紀州徳川家へ薬を献上していた可能性も考えられます。

葵の紋

日下山願泉寺は徳川家と深いつながりがあり、寺の紋章は、徳川家と同じ「 葵の紋 」でございます。

← 三つ葉葵の紋章

徳川家康の祖母は、三河の大河内家の娘です。大河内家は木津屋のご先祖です。また、徳川家康の高祖父のひとり、曽祖母のひとりも当家のご先祖です。このことが、徳川家から加護を得られた要因のひとつだったのではと考察できます。

徳川家康の祖母については、他の説もありますが、徳川家康の祖父の松平清康も、母は大河内家の者です。大河内家の血が流れているのは確かでございます。

● 令和5年、NHK大河ドラマ 「 どうする家康 」が放送されましたが、「大河」と「大河内」が重なって、おもしろい現象だと感じました

徳川家康と木津屋 → 徳川家康

なにわ(関西/近畿)の歴史を中心に考察

木津屋 大阪府大阪市西区南堀江4-23-27